Franziska Ritter spricht mit Chris van Goethem – Forscher und Dozent für Theatertechnik und -geschichte an der belgischen Erasmus-Universität in Brüssel RITCS School of Arts.

Chris begann in den 80er Jahren als Bühnenmeister im Tourneetheater. Mittlerweile arbeitet er in zwei verschiedenen Bereichen: einerseits im Bereich Wissensmanagement, Kompetenzaufbau und Organisation von universitären Bildungsprogrammen vor allem im internationalen Austausch; andererseits erforscht er die Geschichte des technischen Theaters.

Wie kam es dazu? In seiner Unterrichtspraxis stieß er immer wieder an den Punkt, dass über die Geschichte der Theatertechnik kaum etwas verschriftlicht war, und was als schriftliche Quelle vorlag, war meist von Nicht-Techniker:innen verfasst, in Nebensätzen abgehandelt oder schlechtweg so nicht verständlich. Also begann er, Theatertechnikgeschichte ins Zentrum seiner Forschung zu stellen. Zur Zeit leitet er das Projekt “CANON – Technical Theatre History”, das im Erasmus+ Programm der Europäischen Union von 2019 bis 2022 gefördert wird und in Deutschland von Lehrenden und Studierenden der Berliner Hochschule für Technik inhaltlich begleitet wird. digital.DTHG arbeitet im Rahmen des CANON-Projekts mit den europäischen Hochschulen zusammen und entwickelt Prototypen für digitale Lerntools. Das Interview fand am 17. Februar 2022 in Madrid während eines CANON Meetings statt.

Franziska: Worum geht es im CANON-Projekt und warum ist es so wichtig, auf europäischer Ebene über Theatertechnikgeschichte zusammenzuarbeiten?

Chris: Unser Ziel ist es, einen Überblick darüber zu geben, was in der Theatertechnikgeschichte passiert ist und was uns dorthin gebracht hat, wo wir jetzt sind – unter einem europäischen Blickwinkel. Denn wenn man Historie von verschiedenen Punkten der Welt aus betrachtet, sieht man jeweils eine andere Geschichte. Wir hatten gerade unser Projekttreffen bei den spanischen Kolleg:innen in Madrid und haben viel über die sehr speziellen und typischen Theater der Corrales de comedias erfahren, die wir in Belgien kaum kennen (wo wir aber zur gleichen Zeit das Theater Shakespeares im Blick haben). Obwohl all diese Dinge miteinander verbunden sind, fällt es oft schwer zu erkennen, wie sich in der Geschichte die Technologie von einem Land zum anderen “bewegt”, wie sie auftauchte, wie sie sich entwickelte. Deshalb nutzen wir dieses Erasmus-Projekt mit acht Universitätspartnern aus sieben verschiedenen europäischen Ländern, um diese Entwicklungen gemeinsam zu untersuchen, um einen kritischen Blick auf die Theatergeschichte des jeweils Anderen zu werfen, um zu sehen, wo die Unterschiede liegen, aber auch, wo wir Gemeinsamkeiten haben (ziemlich viele!), wie ein Land das andere beeinflusst hat und so weiter. Und das führt uns zu einem „CANON der Theatertechnikgeschichte“ – also einer Zusammenstellung der wichtigsten Elemente unserer Geschichte, die jede:r Theatertechniker:in kennen sollte. Aber es ist auch für Interessierte anderer Disziplinen gedacht, um zu verstehen, wie wir dahin gekommen sind, wo wir sind. Das CANON-Projekt hat verschiedene Unterprojekte wie eine riesige Open-Source-Datenbank (wie ein WIKI), die als Plattform dient, um internationales Wissen, Quellen und Sammlungen zu verbinden; oder verschiedene Lehrmethoden wie praktische Übungen, Zeichenmethoden oder spielerische digitale Anwendungen.

Nun, das muss man von zwei Seiten betrachten: Einerseits ist die gesamte technische Ausrüstung, die wir verwenden, mehr und mehr digital. Wir sind in den letzten Jahrzehnten von analogem zu elektronischem Equipment übergegangen, und jetzt ist alles mehr oder weniger virtualisiert. Das heißt, für Steuerungstechnik verwenden wir keine physischen Geräte mehr sondern ausschließlich virtuelles Equipment in Form einer Software, die z.B. Ton und Licht über denselben Computer steuert. Das ist der Teil, mit dem unsere Studierenden ziemlich vertraut sind.

Andererseits arbeiten wir als Dozierende sehr praxisorientiert, wir gehen nicht vom Theorieunterricht aus, sondern unterrichten alles im Studio, im Theaterraum, auf dem Bühnenboden – und darauf aufbauend schauen wir uns die Theorie an. Wir haben nämlich festgestellt, dass es für die Studierenden sehr wichtig ist, einen Kontext zu haben und zu verstehen, wie es funktioniert. Meistens ist der Kontext, den wir ihnen geben, ein physischer. Aber das ist auch eine Einschränkung, die wir in unserer Schule haben, denn wenn man über Licht spricht, kann man in einem physischen Raum wirklich gut nur mit maximal drei Schüler:innen arbeiten, sonst beginnt man, sich gegenseitig zu beeinflussen. Und ich denke, da kann das Virtuelle viel bewirken in Richtung Visualisierung oder Simulation. Der einzige Zweifel, den ich habe, ist, dass ich glaube, dass die Menschen eine Interpretation der virtuellen Welt nur vornehmen können, wenn sie die reale Welt gesehen haben, denn wenn man noch nie gesehen hat, wie Licht in der realen Welt manipuliert werden kann, ist es sehr schwer, eine Visualisierung von Licht z.B. in 3D-Renderings oder in VR zu interpretieren.

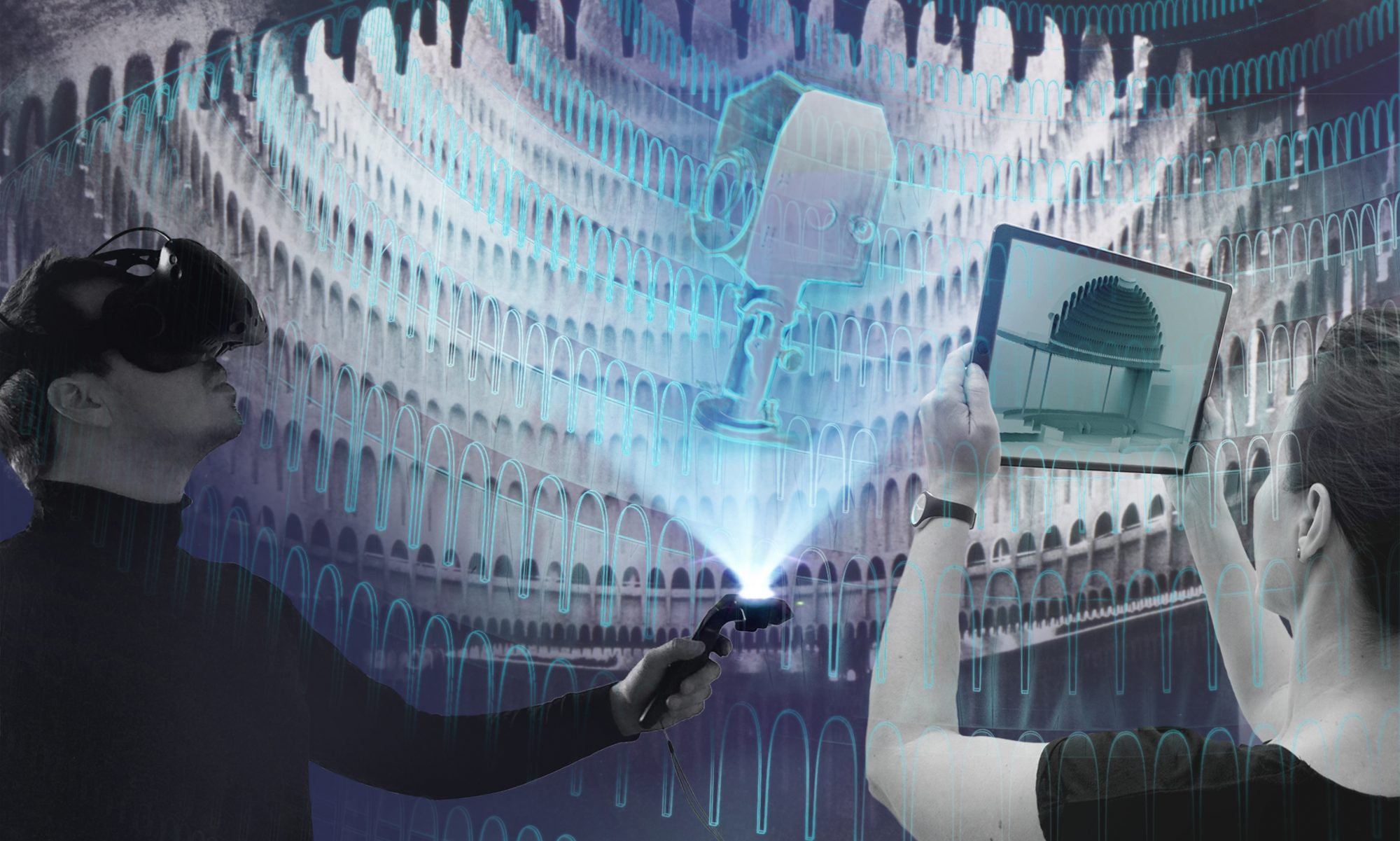

Der Web-XR-Prototyp, den wir für das CANON Projekt entwickelt haben, gibt Lehrenden und Lernenden die Möglichkeit, die CANON Zeitleiste mit den Inhalten aus der Datenbank zu verbinden und zwischen analoger und digitaler Darstellung zu agieren – wie ein Präsentationstool für dreidimensionale Daten. Wie beurteilst Du die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben?

Studierende sind mehr und mehr visuell orientiert. Ich denke, das Wichtigste, wofür wir es verwenden würden, ist die Bewegung: also um zu demonstrieren wie die Mechanik funktioniert. Es ist zum Beispiel sehr schwer zu vermitteln, wie eine komplexe Untermaschinerie funktioniert – aber in dem Moment, wo man sie in Bewegung sieht, wird es schnell verständlich. Das ist ein gutes Beispiel, denn auch wenn man in einem Theater vor Ort ist, kann man nie die Bühne, die Unterbühne und die Obermaschinerie gleichzeitig in ihrem Zusammenspiel sehen – in einem virtuellen Modell kann man das sehr wohl. Für eine solchen Anwendungsfall ist es also äußerst nützlich und das Virtuelle als Visualisierungstools sehr gut geeignet.

Als wir das Tool entwickelt haben, hatten wir auch im Sinn, dass man es nicht nur im Klassenzimmer oder im Theaterlabor benutzen kann, sondern wo und wann immer man will. Das macht einen also unabhängig von Zeit und Raum. Wie wichtig ist dieser Aspekt?

Ja, das hängt damit zusammen, was wir immer häufiger beobachten: Studierende lernen auf der Grundlage ihrer Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse sind nicht an ein Klassenzimmer, an einen bestimmten Moment oder einen bestimmten Kurs gebunden. Egal wo und wie sie arbeiten – es sollte verfügbar sein, auf die Art und Weise, die sie brauchen! Und in diesem Sinne ist es anders als unsere traditionell-lineare Art zu unterrichten, bei der man mit dem antiken Theater anfängt und heute aufhört. Aber die Realität ist doch z.B., dass ich vor Ort in einem Theater etwas entdecke oder eine Idee habe und herausfinden will, wie es funktioniert und die Informationen an Ort und Stelle brauche. Es geht also nicht mehr um lineares Lernen, sondern eher darum, zu wissen, wo man etwas findet.

Was ist Deiner Meinung nach die größte Herausforderung bei der Entwicklung dieser digitalen Werkzeuge?

Es ist extrem zeitaufwändig und technologisch gesehen eine ziemlich komplexe Angelegenheit. Und ich denke, dass es sich keine Schule in Europa leisten kann, all diese Tools selbst zu entwickeln – da ist es absolut notwendig, etwas auf europäischer Ebene im Verbund zu tun. Sei es, dass man Dinge gemeinsam entwickelt oder dass wir zumindest eine Art Standard schaffen, um sie zu verbreiten. Denn es wäre doch schade, so viel Zeit zu investieren und es dann an anderer Stelle nicht nutzen zu können. Und ein zweiter Punkt ist: Wir müssen einen Weg finden, es zu einem Open-Source-Projekt zu machen, in dem Sinne, dass wir alle ein bisschen in diese Dinge investieren und sie gemeinsam nutzen, dann schaffen wir viel mehr, als wenn wir alle auf unserer kleinen Insel arbeiten.

In 10 Jahren – wie stellst du dir deine (digitale) Lehre in Zukunft vor?

Chris: Ich würde das gern für den Unterricht der Zukunft im Allgemeinen formulieren: Mein Ideal ist, dass man in der Schule anfängt – weil man eine Grundlage braucht – und dann zwischen Praxis und Schule wechselt und mehr und mehr Praxis und weniger Schule hat. Aber man lernt für den Rest seines Lebens weiter! Das ist eines der Konzepte, die wir in einem anderen Projekt entwickelt haben, wir nennen es das „Strukturierte Portfolio“: darin sammelt man Informationen über all seine Lernmomente und legt fest: „Ich will das lernen“. Und dann bekommt man individuell seine Ziele und Lerninhalte und kann das selbständig im Bus lernen oder einen Kurs besuchen. Und dieser ganze Teil des Lernens, von dem Moment an, in dem man in die Berufsausbildung eintritt bis zu dem Moment, in dem man in den Ruhestand geht und wahrscheinlich noch später, hat man ein System, das einen durch das Lernen begleitet. Und dieses Konzept ist im Übrigen gar nicht neu: gehen wir zurück zu den ersten Universitäten, wo es kein Management oder Professoren gab, die die Universität organisierten, sondern wo die Studierenden die Experten baten, zu kommen und mit ihnen über spezifische Themen zu sprechen. Ich denke, dass dies auf digitale Weise durchaus möglich ist: Du entscheidest, was du tust, was du tun willst, wo deine Faszination liegt, und du lernst auf dieser Grundlage.

Gibt es etwas, worüber Du noch sprechen möchtest? Was Dir am Herzen liegt?

Chris: Für mich ist das Wichtigste, aber auch das Schwierigste, die Leute dazu zu bringen, zusammenzuarbeiten. Wenn ich auf unsere Datenbank blicke, wird diese im Idealfall zu einem Forschungsinstrument, das von vielen Lehrenden und Lernenden genutzt wird, die alle ihr Wissen einbringen, so dass man eine gemeinsame Wissensbasis schafft. Aber Forschende scheinen oft ängstlich zu sein – aus den unterschiedlichsten Gründen: meistens denken sie, dass die anderen mehr wissen als man selbst, oder dass sie im Vergleich zu ihren Kolleg:innen nicht so gut sind. Das widerspricht eigentlich der ganzen Logik der Freiheit der Forschung. Das Wesentliche an der Freiheit der Forschung ist doch, dass man scheitern darf. Das Herausfordernde ist also, eine gute Zusammenarbeit herzustellen. Die digitalen Werkzeuge dafür sind nur ein Spiegelbild der Tatsache, dass wir zusammenarbeiten wollen. Ich denke, das ist das Wesentliche.